Guidance 募集要項

第2回 応募申請受付期間 2025年7月28日(月)〜9月22日(月)

モデルプログラム 国土交通省都市局 公園緑地・景観課(発行)

| 応募方法 | 下記フォーム(または郵送) |

|---|---|

| 助成校数 | 60校(年間) |

| 助成金額 | 1校につき10万円 |

| 選考結果 | 各応募校に対し書面にて通知します。 |

2024年度の実施報告書等の提出期限(郵送)は、2025年3月31日(月)必着

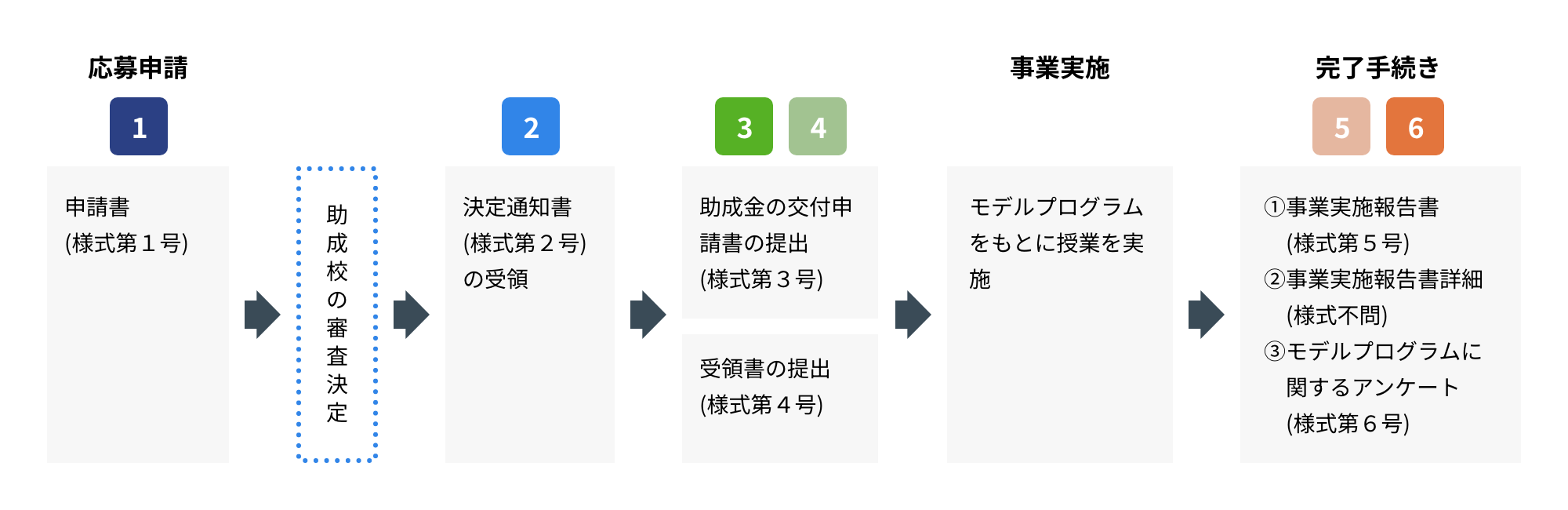

Entry Flow 応募から報告までの流れ

事業実施フロー

提出書類

| 1 | 様式第1号A【申請書】 | Word形式 PDF形式 |

|---|---|---|

| 様式第1号B【学習指導案】 | Word形式 PDF形式 | |

| 3 | 様式第3号【助成金交付申請書】 | Word形式 PDF形式 |

| 4 | 様式第4号【助成金受領書】 | Word形式 PDF形式 |

| 5 | 様式第5号A【実施報告書】 | Word形式 PDF形式 |

| 様式第5号B【実施報告書詳細】 | Word形式 PDF形式 | |

| 6 | 様式第6号【アンケート】 | Word形式 PDF形式 |

Entry Form 送信フォーム

景観まちづくり学習助成審査会

-

委員長 小澤 紀美子(こざわ きみこ) 東京学芸大学名誉教授

- 今年2024年は景観法が制定されて20年になります。2004年の制定後、景観まちづくり教育・学習に向けて「懇談会」が設置され、私は検討委員として、3つのアプローチ、具体的には行政が取り組む「協働による魅力的な景観まちづくり」、学校で取組む「発見!わたしたちのまち大好きなまち」、一人ひとりが取組む「市民のための景観まちづくり読本」を提言しました。教育・学習を通じて、地域の資産であること、景観は人々の暮らしと不可分で文化的な所産であり、経済的価値を生み、景観は変わりうるものだから変化をコントロールしていくことが求められ、景観まちづくりの価値を皆で磨き合うことが重要と指摘してきました。

-

委員 大道 博敏(おおみち ひろとし) 荒川区立第六日暮里小学校教諭

- 総合的な学習の導入をきっかけに環境教育が盛んにおこなわれるようになった当時、私は環境教育が自然保護を中心に行われるものと思っていました。ところが、たまたま赴任したドイツでは、自分たちの住むまちも、大切な環境で、窓から見える景観も自分たちの権利の一つでした。ですから、うっかり窓ふきを怠ると、向かいの家から指摘されたりしました。帰国後、景観教育や住教育を学び、造形教育からのアプローチを試み、今に至っています。

-

委員 小野 道生(おの みちお) 都市プランナー/株式会社都市計画設計研究所

- 小学校の通学路や遊び場が私の原風景になっています。川、用水路、雑木林、原っぱ。団地、商店、工務店、小さな畑の兼業農家。あの頃、身の回りの環境や景観が、その地の歴史や風土、産業などと深く関わっていることにもう少し気づけていたら、まちへの思いや愛着はもっと色濃くなっていたように思うのです。景観まちづくり学習が、そんな気づきの小さな一歩となることを願っています。

-

委員 勝田 映子(かつた えいこ) 学習院大学非常勤講師(元帝京大学教授)

- 私は武蔵野の雑木林を遊び場にして育ちました。春は山菜、秋は山栗、冬は落ち葉の布団を提供してくれた雑木林。それは実は360年もの間、人の手で植樹されてできたものなのです。2023年、「武蔵野落ち葉堆肥農法」は世界に誇る農業遺産に登録されました。景観は、その土地固有の自然と人の生活との「用の美」をも教えてくれます。住環境教育に関わる者として、地域の景観に誇りをもち、創造的に継承していく子らを育てたいと願っています。

-

委員 志村 優子(しむら ゆうこ) まちづくりプランナー/

住環境教育プランナー -

「この道すきだなぁ」とふと思うことがあります。心がぱぁっと明るくなる・・、なんだか落ち着く…

~なんでだろう?考えてみると理由はそれぞれ。

いつもの並木道、小酒落た建物、焼きたてパンの香り、祭りの提灯…さまざまに表情を変えるまち。

そんなまちを見つめてみて、自分の好き、みんなの好きを探して、居心地がいいまちにして欲しい、そう願ってお手伝いしています。

-

国土交通省都市局 公園緑地・景観課

景観・歴史文化環境整備室長 沖本 俊太朗

(おきもとしゅんたろう) - 「景観」とは、私たちを取り巻く環境の見え方、「景色、眺め、風景」のことです。それぞれの地域において、異なる自然条件や、歴史、文化等をもとに、人々のさまざまな営みが積み重なってつくられています。まちの「景観」を知り、それを大切にする心を持った人が増えることは、それぞれのまちで個性ある美しいまちづくりが進むことにつながります。ぜひ、みなさんも、魅力的な景観まちづくりの推進に向けて景観まちづくり教育に取り組みませんか。